大妖怪展

25

「比較的すいている平日に観ようと思えば、今行かねば!」と思い立ち、金曜日「デトロイト美術館展〜大西洋を渡ったヨーロッパの名画たち」(7/9~9/25)に行ってきました。

この手の名画展に行くと「欲しいのどれか」という見方になります(笑)

つづきを読む

25

「比較的すいている平日に観ようと思えば、今行かねば!」と思い立ち、金曜日「デトロイト美術館展〜大西洋を渡ったヨーロッパの名画たち」(7/9~9/25)に行ってきました。

この手の名画展に行くと「欲しいのどれか」という見方になります(笑)

つづきを読む

19

1895年、京都生まれの洋画家、里見勝蔵の作品。里見は大正時代に、フォーヴィズム隆盛期のパリに留学。佐伯祐三らとの交流が知られるところです。

10センチほどの作品を古書店目録で見つけて入手。

つづきを読む

14

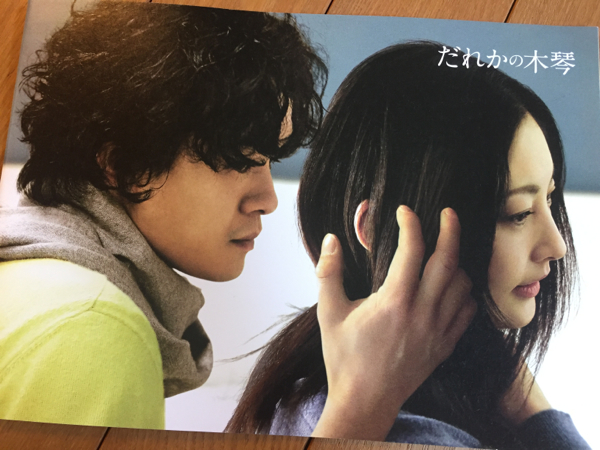

「木琴」と聞けば、とりあえずチェックしないと気が済まないツウザキです。

その結果、こんなものまで買ってしまいます….

昭和時代のビーチサンダル、20㎝用。おそらく40年くらい前のものでしょう。

昭和50年前後、木琴が子どもの日常に根ざしていた様子がわかる資料です(笑)

300円也。

そんなわけで、この映画の情報を得たら行かないわけにはいきません!

『だれかの木琴』(監督・脚本・編集:東陽一)

とはいえ、原作となった井上荒野さんの同名小説でストーリーは知っているし、都合が合うのは今朝10時からの上映だし…. ストーカーの話なのに….

というわけで、ほとんど「木琴」を確かめる義務感で出かけたのですが、ラストシーンで衝撃が走りました!

つづきを読む

12

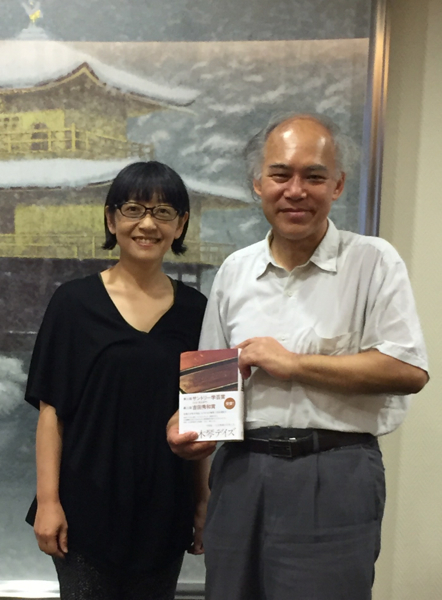

昨日は、とっても素敵なピアノ教室を主宰されている高校の先輩のピアノ発表会。講師演奏として、池上敏先生のクラリネットとピアノの作品を演奏されるという情報を得て、お邪魔しました。

私たちの学年は、高校一年の時池上先生(愛称びんちゃん)に「和声」の授業を受けました。和声学とは、クラシック音楽の基礎になる重要な科目。何を隠そう、私は初めてのテストの点数が19点だったのです!100点満点で、です(笑)

すなわち、和声というシステムがあるということすら理解していなかったということ。そんな私に、びんちゃんは本当に丁寧に補習をして、人並みにまでひきあげてくださいました。19点の答案用紙と、涙ものの補習プリントは大切にとってあります!

約30年振りにお目にかかりましたが、お変わりなく「機能和声を勉強することの重要性」を語ってくださいました(笑)今、なんとかやっていけているのも、先生のおかげです!と、お礼が言えてよかったです!

いつか、先生の作品を演奏する機会があれば嬉しく思います。楽譜に補習プリント付いてきそうですけど(笑)

会場では、これまた30年ぶりでお目にかかる先輩方と顔を合わせ懐かしい気分に浸りました。

で、夜は、偶然にも高校の先輩、チェンバロ奏者の井幡さんと久しぶりに会って、以前から一度行ってみたかった「出町うさぎ」で食事。

つづきを読む

10

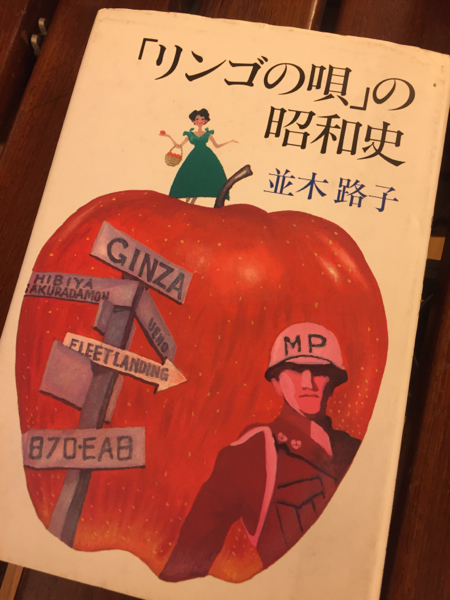

元NHK会長の坂本朝一は、終戦直後にラジオから流れた平岡養一の木琴演奏について「うちひしがれ、虚脱した人々の心に、どれほどの慰めと力を呼び起こしたか、はかり知れません」という言葉を遺しています。

終戦後、ラジオから鳴り響いた曲という流れで、この冬の演奏会では「みかんの花咲く丘」(加藤省吾作詞、海沼實作曲)、「リンゴの歌」(サトウハチロー作詞、海沼實作曲)を取り上げることにしました。それぞれ、作曲家の当摩泰久さん、野田雅巳さんに編曲を依頼しています。

ただいま、それらの曲の背景について勉強中。

当時『リンゴの歌』をアレンジしたのは、仁木他喜雄(にき・たきお)。彼は、もともと打楽器奏者で戦前、銀座の映画館「金春館」の楽士として木琴も演奏していました。大正時代、その演奏を聴いた中学生の平岡養一が木琴のとりこになったのだから、今回私がまたこの曲を演奏するというのには、不思議なご縁を感じます。

まず最初に演奏するのは、12月4日、群馬県館林市。

チラシは、まだゲラですが。かわいく描いてくださり恐縮しています(笑)

正田醤油株式会社、重要文化財に登録されている文右衛門ホールです。

ピアノは笹まり恵さん。

つづきを読む

08

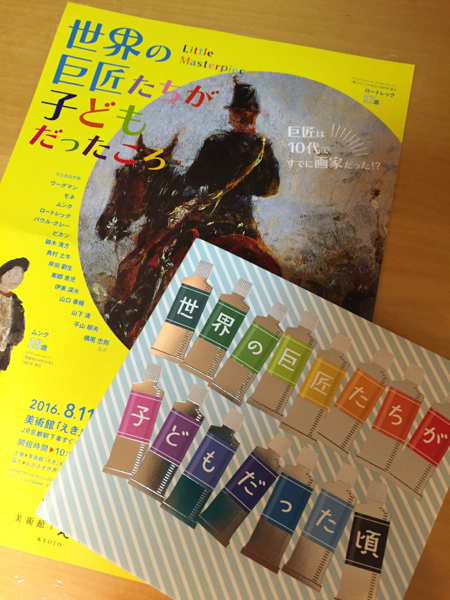

もう、あと「金・土・日」で終わってしまいますが、京都駅の美術館「えき」で開催中「世界の巨匠たちが子どもだったころ」展が、とても面白いです。

「こども」をキーワードに展示されているので、国や技法がさまざま。単純にいろいろな絵が見られるというだけでも楽しいです。

クラシック音楽の世界でもそうですが、プロを目指す人達は15歳くらいからほとんど大人と同様。そういう点で考えると、とりわけ15歳以下の作品が興味深いです。まあ、子どもが切り口ではありますが、みなさん若い頃から成熟していますね。

つづきを読む

03

たまには、こんなことをしてみました(笑)

姫路に本社をおく「ヤマサ蒲鉾」のさっちゃんとのツーショット。

どうして、姫路に行ったかというと。

姫路城の見学!が目的ではなく….

つづきを読む

25

水戸芸術館での夏休みアート体験!「こどもこらぼらぼ」でのワークショップ「世界でひとつだけの木琴を作ろう!」が終わりました。

このワークショップでは、木を切って鍵盤を調律し、自分で音階を作ります。ドレミファソラシドが「当たり前」と思っている子ども達がほとんどですが、世界の各地にはいろんな音階が存在します。例えば、琉球音階は「ドミファソシ」、ヨナ抜きと言われる日本の音階は「ドレミソラ」、その他にアフリカやインドネシア…..数え上げるときりがありません。それらを紹介して、自分の好きな音階で木琴を作ってもらいます。もちろん、紹介されていない自分だけのオリジナル音階を創造するのもアリです。「世界で一つ」というのは、造形的にもそうなのですが、調律する音階がオリジナル!という意味なのです。

参加者の約半数が「ドレミファソラシド」の長音階を選びました。とはいえ、ここでも、ハ長調あり、ヘ長調ありと、いろんなカラーの音階ができました。5音階では琉球音階が人気でしたが、やはり個性的で素敵なオリジナル音階を作っている子もいました。

鍵盤が仕上がると絵を描きます。

全ては紹介できませんが、これも個性的でした。

このワークショップは、岩野さん、黄瀬さんら、京都の美術チームに協力してもらい作り上げてきたものですが、今回は水戸芸術館の音楽/美術スタッフの方々との共同作業。当初不安がなかったと言えばウソになりますが(笑)打ち合わせを重ねた結果、段取りよく、且つ気持ちよく動いてくださり、とてもよいワークショップができたように思っています。やはり材料調達などでは京都チームにもお世話になりました。黄瀬さんとかつくんにも感謝です。今回は、音楽面での制作サポートとして、木琴研究会の飯野晶子さん、小山理恵さんにも参加していただきました。

お披露目会は、立派なコンサートホールの舞台で参加者の皆さんと共に演奏しました!

その後、東京で2日間リハーサルをして銀座王子ホールで演奏会。子どもの世界から大人の世界へ!

つづきを読む