01

先週末、大津市「ながらの座・座」での展示とコンサートが無事に終わりました。

当初は、「コンサートの日に着物も展示してほしい」というご依頼だったので比較的気楽にかまえていたのですが、途中で「三周年記念のイヴェントなので一週間展示期間を設けて欲しい」というお話しになりました。コンサートの日だけなら壁に着物を吊るくらいでも成り立つのですが、500円なりとも入場料をいただいて展示だけを見せるとなると、そうもいきません。

で、結局いろいろと持ち込んでみていただくことになりました。

直近に東大阪市民文化センターで大きな展覧会がありましたので、展示品はかさなるところも多かったのですが、ケースや結界なしに間近で観ていただけたのはよかったかな、と思います。

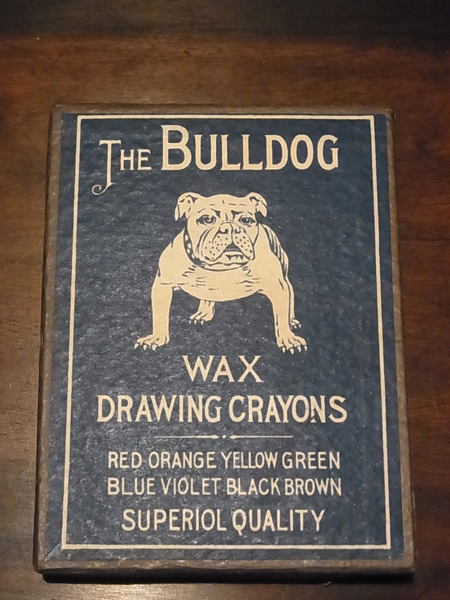

例えば、こんな板戸にならべた大正〜昭和の文具達。

ブルドッグのクレヨン。

つづきを読む

27

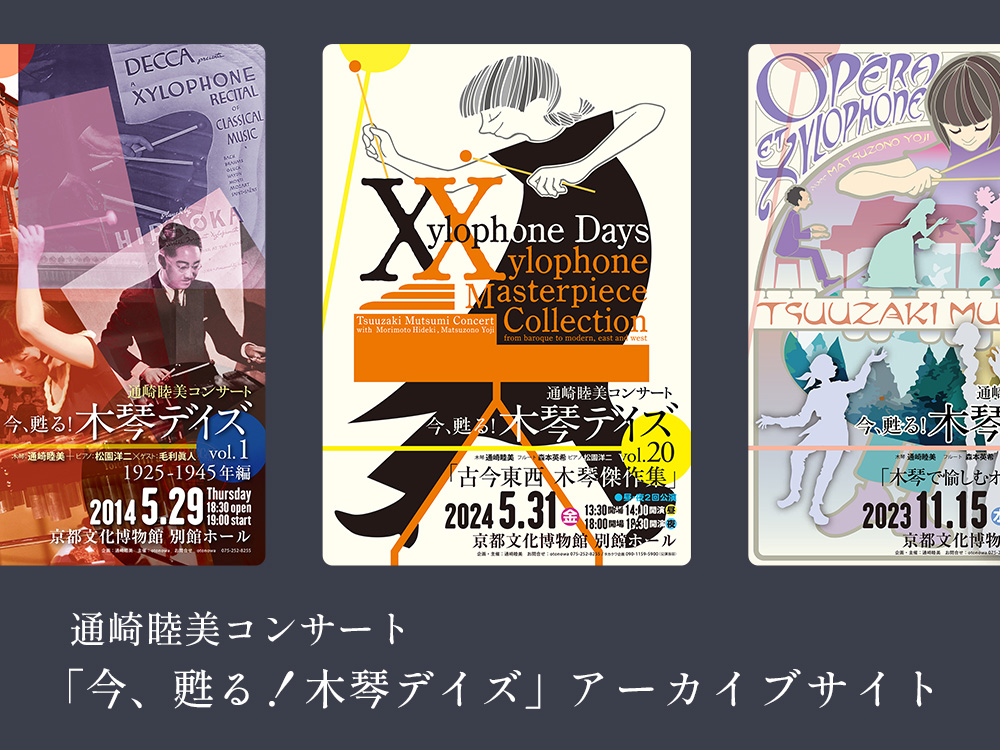

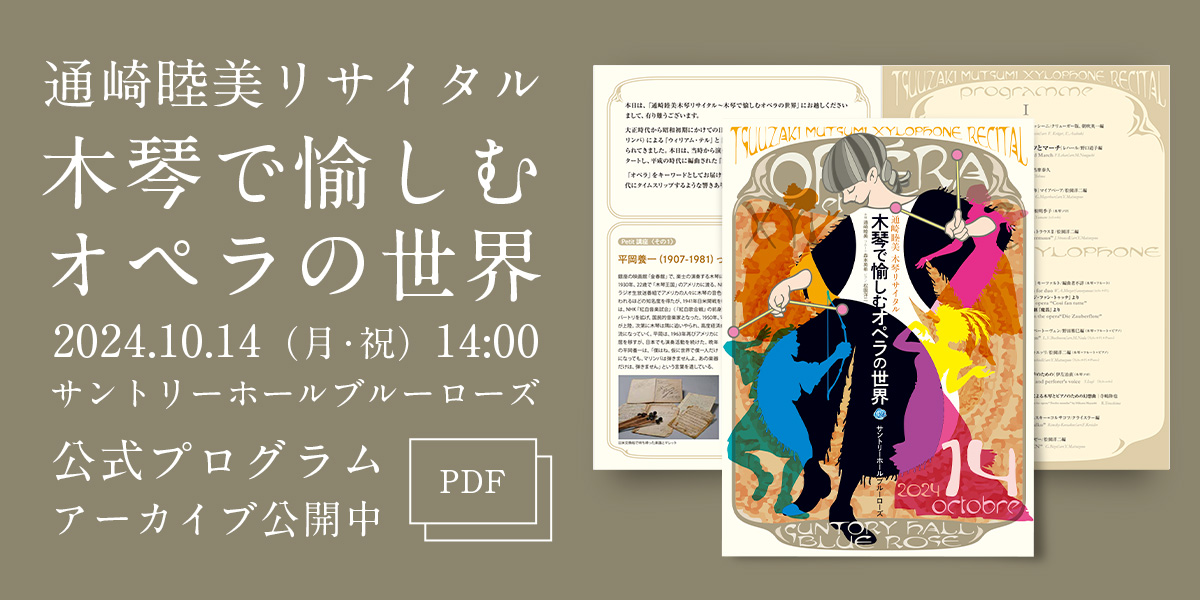

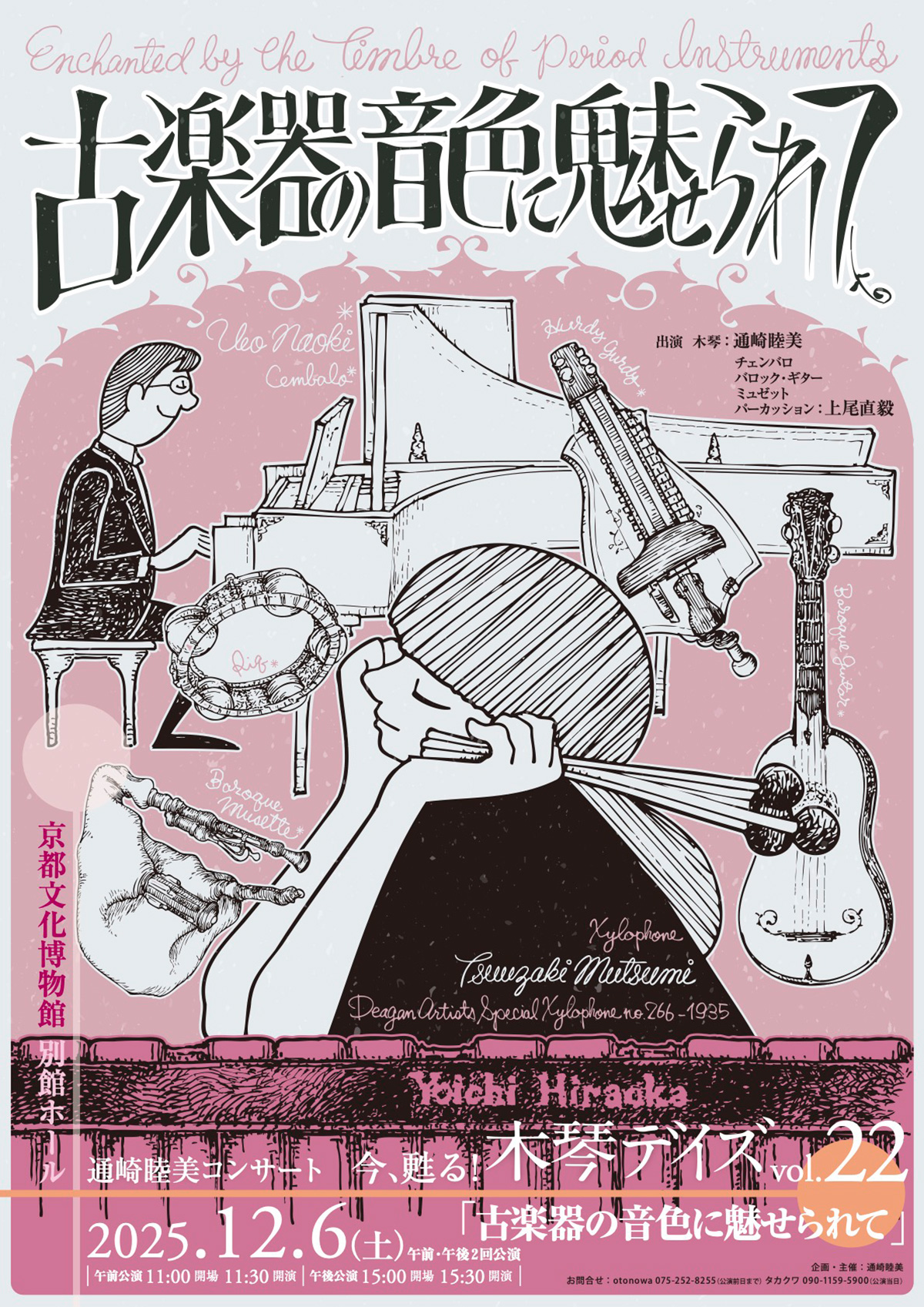

明日は、木琴だけで2時間のコンサート。マリンバでも共演者なしで2時間聴かせるのはなかなか大変ですが、レパートリー的に木琴はもっと大変です。木琴のみで2時間のコンサートをする人は、今世界中で誰もいないのではないかなあ(笑)もっとも、今回の場合トークと演奏なので、しゃべりの時間も入れての2時間ですが。

たくさん練習すると、お腹が減ります。到来物の新米と栗で、栗ご飯。たくさんいただいて、幸せ気分です。

ちなみに、明日のプログラムはこんな感じ。チケットは完売、ありがとうございました。

つづきを読む

24

20日始まっているながらの座・座での展示。(最終日28日は13時まで)

なんでもかんでも谷本さんやまーくんや黄瀬さんにお願いするわけにいかないので、今回は展示計画自分でがんばりました!これまでの経験を活かし(笑)スタンダードな感じではありますが、自然な雰囲気の展示会場として仕立てられたかなと思っています。

内容的には、東大阪の時のものとほぼ同じですが、少し新しいカテゴリーも加わっています。

これらの楽譜は大正14〜昭和2年に発行されたもの。二十銭ほどで販売されていました。当時は銭湯が五銭という時代。二十銭といえば、江戸前のお寿司やとんかつが食べられるほどの価格だったようです。

つづきを読む

18

今日搬入する展示品に刺繍の半衿が20枚ほどあります。

この多くに「ゑ里治」というタグが付いています。

つづきを読む

17

20日からの展示、明日の夕方に搬入なので、昨日からコツコツ一人で準備をしていました。梱包作業も随分早くなりました。

先ほど、下村良之介の「鳥徳利」を置く、敷板を新調。

生活感のある会場、かつ空間が広いので、ここにいますよ!とわかった方がよいかと、

強めの個性の古裂で作りました。正確に言えば、父に作ってもらいました。

言わなければ、そうめんの木箱の蓋に布を貼ったとは、わからないでしょう(笑)

つづきを読む

13

「文机」(ふみづくえ)という言葉も、あまり聞かなくなったかもしれません。

20日からはじまる「ながらの座・座」での展示。適当な展示台がなかったので、うちから文机を持ち込むことにしました。

これは、家業(風呂敷の三ツ巻縫製)で祖父の代から使っていた「作業台」から作った物。畳1.5畳ほど、約5センチの板からこの机が五脚できました。親戚でわけて持っています。

つづきを読む

12

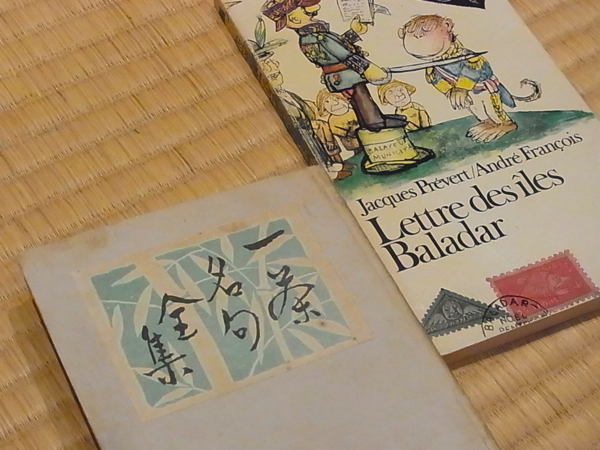

今日は「巴里みやげ 林哲夫作品展」に行ってきました。

http://sumus2013.exblog.jp/22727342/

作品のメインは油画ですが「絵画の個展」にとどまらず、「林哲夫ワールド」が満喫できる仕掛けになっています。

例えば、今日手に入れた古書。

つづきを読む

09

昨日は、今月20日からはじまる「ながらの座・座」での展示の打ち合わせで大津へ。

http://nagara-zaza.net/

少し坂道を上り下りすることになるのですが、公式の地図には出ていない逆からの道もお薦めです。

つづきを読む

07

「大正生まれの伯母が遺した着物に魅せられて」

着物関係の取材で着物を着るきっかけを尋ねられ、何度そう応えたことか。

今日は、その伯母の法事でした。

通常25回忌はお勤めせず、27回忌を待つことが多いですが、通崎一族少子高齢化により、できるお勤めはやりましょう、ということで。

久しぶりにいとこ達とも会えて、和やかな時間を過ごしました。

今日のコーディネイト。

着物には季節の決まり事があり、9月は単衣の着物になりますが、暑さに負けて夏物。逆に帯は、夏物でいいのですが、箪笥の中を覗いてとりあえず着物に似合う法事っぽいの(笑)二十五回忌なので真っ黒じゃなくていいということで(???)ちょっと気楽なコーディネイトになりました。

つづきを読む